【第2回 解答手順を細分化してスキマ時間も有効活用】

過去の記事:第1回

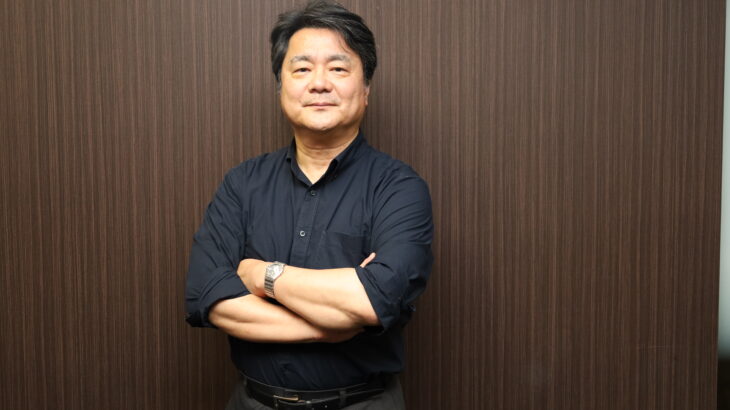

2019年度の中小企業診断士試験に合格した池田さん。第2回では苦手科目をどのように克服していったのかを伺います。

苦手科目はとにかく暗記

――1次試験の7科目の中で苦手な科目はありましたか

「経営法務」と「経営情報システム」が苦手でした。

特に経営情報システムではアルファベットの略称が多くて、ピンときませんでした。

――苦手な科目はどのように克服されたのですか

ひたすら暗記で乗り切りました。頻出の問題はしっかり押さえる一方で、「ちょっと理解できないな」というところは時間をかけないようにしましたね。

1次試験は全科目合格まで2年かかったのですけど、経営情報システムは1年目で60点を取って、2年目は科目免除にしました。

2年目は2018年で経営法務の難易度が上がった年だったのですけど、頻出分野の基礎をしっかり固めた結果、得点調整後で60点を確保することが出来ました。

――2次試験の4科目の中で苦手な科目はありましたか

2次試験では事例Ⅱが苦手でした。事例Ⅱは【マーケティング・流通】に関するテーマで出題されます。

私は出題委員の方が出されている本を読んで、事例Ⅱの考え方を理解するよう努めていました。

特に岩崎邦彦先生の「小が大を超えるマーケティングの法則」が役にたちました。

今後、実務で小規模事業者や中小企業のマーケティングをする上でも、バイブルになると思っています。

二次試験の学習は細分化して短い時間を有効活用

――2次試験の学習スタイルについて教えて下さい

2次試験では過去問を解いていたのと、勉強会へ参加をしました。

同友館の「2次試験合格者の頭の中にあった全知識」「2次試験合格者の頭の中にあった全ノウハウ」を教科書として使用していました。

過去問を解いた後に振り返りに用いていたのは、「ふぞろいな合格答案」です。

――2次試験の教科書というのはどのような内容なんですか

上記の「全知識」「全ノウハウ」は、合わせて「全知・全ノウ」と呼ばれています。

これは、1次試験の知識をどのように2次試験に応用するのかという観点でまとめられていて、過去の合格者のノウハウが秘伝のタレのように集められた書籍です。

縁あって、私も2020年版の執筆に関わらせてもらいましたので、宣伝させていただきます(笑)。

――2次試験の過去問対策の時間はどうやって確保しましたか

2次試験の過去問は、1次試験と違ってまとまった時間で取り組むことが必要だと思っていました。

そこで挑戦1年目は自宅で取り組んだのですが、なかなか勉強時間が確保できませんでした。

2年目はやりかたを変えて会社までの通勤中に学習時間を確保できるようにしました。

結局、そこが一番時間を確保できると気づいたんです。

――2次試験の過去問は通勤時間などでは難しそうに感じます

2次試験の過去問は、一度の通勤で1問を解き切るのではなく、解答手順を細分化して、電車の乗り換えも挟んだスキマ時間で学習できるように工夫しました。

具体的には、プロセスごとに通勤電車で作業をすることにしており、例えば「設問解釈だけ」とか「与件文の読み込みだけ」とか、テーマを決めて学習したのです。

このやり方で、振り返りまでしっかり時間をかけて1つの事例に取り組みました。

私は、1つの事例をじっくりと解いて納得するタイプだったので、成果が見えにくかったのですが、1つ1つの事例から得られたものは大きかったと感じます。

2次試験だけだと2年で約700時間、複数回解いたものもカウントすると80事例ぐらい解きました。

石井 取材の匠メンバー、中小企業診断士

大学院では半導体の研究を専攻。卒業後は電気設備の設計や保全の業務の他、建設現場での施工業務等に従事。建設現場で出会った中小企業の経営者に影響を受け、同じ目線で話がしたいと思い、中小企業診断士取得を決意。2019年度に合格した後は受験生支援の活動などを行っている。趣味は読書と旅行とYoutube。最近は休日の時間の使い方に苦戦中。